案说

准确认定代持型受贿犯罪的既未遂

特邀嘉宾

赵 越 江苏省淮安市洪泽区纪委常委、监委委员

徐 闯 江苏省淮安市洪泽区纪委监委案件审理室主任

郑兴顺 江苏省淮安市洪泽区人民检察院检委会专职委员

严丽莉 江苏省淮安市洪泽区人民法院刑事审判庭副庭长

编者按

本案中,甲利用职权为乙谋利后收受其巨额财物,并约定由乙代为保管,如何认定受贿犯罪的既未遂?甲为丙谋取利益后,丙允诺以明显低价向甲出售一套商铺,后甲安排乙为其付款购买,但因客观原因未能实现,属于犯罪预备还是犯罪未遂?有观点认为,甲收受了丁、戊贿赂各1万元,因没有达到3万元的受贿罪起刑点,不应计入其受贿数额,如何看待该观点?我们特邀有关单位工作人员予以解析。

基本案情:

甲,曾任A市B区城市资产经营公司(国有企业)董事长、总经理。

受贿罪。2018年至2022年,甲利用其担任B区城市资产经营公司董事长、总经理职务上的便利,为乙、丙、丁、戊四人在承揽业务、工程款支付等方面谋取利益,非法收受上述四人财物折合共计2290余万元,其中1500余万元未遂。

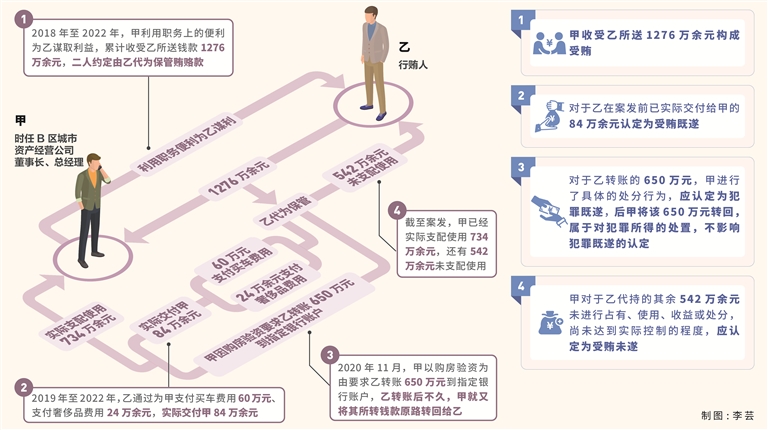

2018年至2022年,甲利用职务上的便利,将B区城市资产经营公司及其下属公司的融资中介业务交由乙承接,与乙约定收受一半融资中介费的钱财,累计收受乙所送钱款1276万余元。甲同乙商定,上述钱款存放在乙处,由乙代为保管。2019年至2022年,甲因买车需要从乙代其保管的贿赂款中支取60万元,乙多次用其代甲保管的贿赂款为甲夫妇支付奢侈品费用,共计价值24万余元。2020年至2021年,甲先后三次以购房验资为由要求乙分别转账650万元、300万元、200万元到自己指定银行账户。其中,2020年11月23日至26日,乙按照甲安排转账650万元到其指定账户,甲于2020年11月30日至2020年12月3日陆续将该650万元转回汇款账户。此后,甲还以同样方式,让乙分别转账300万元、200万元,乙每次按要求转账后不久,甲就又将其所转钱款原路转回给乙。

2020年2月至2021年7月,甲利用职务上的便利,帮助房地产开发商丙在开发某城市综合体项目中收购B区城市资产经营公司下属某国有企业持有的股权。在此过程中,丙多次允诺会送给甲好处费,甲均表示同意。2022年春节后,丙明确向甲提出将已经租赁给某银行的商铺以1000万元价格对其出售,甲表示同意。后甲两次联系乙,并要求乙准备好1000万元和一个亲属的信息用于帮其低价购买商铺。2022年3月,丙再次找到甲,表示该商铺市场价约2000万元,但可以以1000万元低价卖给甲,后经双方协商确定商铺购买价格为900万元。之后,甲又联系乙,要求乙从外地回来用代持的贿赂款支付购买商铺费用,但因疫情原因,乙未能成行。2022年4月,因巡视组进驻,甲未进一步采取购房行动。2022年6月,甲案发。

2019年11月,甲利用职务上的便利,为工程老板丁在加快工程款拨付进度上提供帮助,并收受其所送好处费1万元。

2019年11月,甲利用职务上的便利,为某资产管理有限公司法定代表人戊在收取金融服务费等方面谋取利益,并收取其所送好处费1万元。

查处过程:

【立案审查调查】2022年6月10日,B区纪委监委对甲涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查;同日,经A市监委批准,对其采取留置措施。同年9月9日,对其延长留置时间三个月。

【移送审查起诉】2022年11月15日,B区监委将甲涉嫌受贿罪一案移送B区人民检察院审查起诉。

【党纪政务处分】2022年11月19日,甲受到开除党籍、开除公职处分。

【提起公诉】2023年1月3日,B区人民检察院以甲涉嫌受贿罪向B区人民法院提起公诉。

【一审判决】2023年6月29日,B区人民法院判决甲犯受贿罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金一百万元。甲不服,提起上诉。

【二审裁定】2023年9月28日,A市中级人民法院裁定,驳回上诉,维持原判。

甲利用职权为乙谋利后收受其巨额财物,并约定由乙代为保管,如何认定受贿犯罪的既未遂?

郑兴顺:由行贿人代持贿赂款物的受贿犯罪案件中,实践中对行为性质构成受贿的定性一般没有异议,但由于形式上受贿人尚未实际取得财物,从而容易引发对犯罪完成形态认定的不同认识。对于受贿犯罪既未遂形态的认定,实践中一般以财物是否被受贿人实际控制为标准。受贿人对财物的控制包括主观上有控制的意思,客观上有现实支配力两个方面,具体体现在行为人对财物的占有、使用、收益和处分,只要行受贿双方有明确的收送意思表示,受贿人客观上实际控制了财物,就构成受贿既遂,并不需要以取得法律上的所有权为条件。

实践中,认定是否达到实际控制的标准,需要从实质上判断受贿人对行贿人本人或第三人代为保管贿赂款物的控制力度是否达到了“几乎等同于取得财物”的程度。具体可从以下几方面把握:一是安排第三人代持,如行贿人提出安排第三人代为保管所约定贿赂款物的建议,受贿人明确表示同意,只要行贿人向第三人实施了交付行为,即说明受贿人能够支配和控制贿赂款物,可认定为受贿既遂。受贿人安排第三人使用约定收受的房屋、车辆等,也可认定为受贿既遂。二是由行贿人本人代持,但受贿人实际使用了财物或实际享有财物收益,如受贿人指示行贿人代为支付相关费用,对于受贿人实际使用的贿赂款物,说明其能够支配和控制,可认定为受贿既遂;又如受贿人已获得代持股份分红、代持股票收益、代持房屋租金等,可认定为受贿既遂。

在行贿人代持贿赂款物案件中,受贿人主观上已具有权钱交易的故意,但由于形式上贿赂款物未交付,故要全面结合证据分析受贿人是否已对财物实现控制,以确保主客观相一致。本案中,甲利用其作为国有企业董事长、总经理职务上的便利为乙谋取巨额利益,收受乙所送款项1276万余元,并约定该款项由乙代为保管。至案发时,乙通过为甲支付买车费用60万元、支付奢侈品费用24万余元,已实际交付甲84万余元,此84万余元当然为受贿既遂。此外,甲因自身买房验资需要,数次安排乙从代其保管的款项中予以提取,2020年11月23日至26日,乙接受甲安排转账650万元到其指定账户,此时,甲已具有对该650万元完全的管理权和支配权,该650万元应当认定为犯罪既遂,甲虽于2020年11月30日至2020年12月3日陆续将该650万元转回汇款账户,但这属于甲对其犯罪所得的自行处置,并不影响其受贿犯罪既遂的认定。此外,甲还以同样方式,分别让乙转账300万元、200万元,考虑到这两次甲调用金额均未超过此前转回的650万元,因此,对其受贿既遂数额不作累计计算。综上,对甲已经实际支配使用的734万余元应认定为犯罪既遂。

严丽莉:对于行贿人承诺给予一定数额的钱款供受贿人支取,若受贿人至案发仅使用了其中部分钱款,对于该起受贿事实如何认定犯罪完成形态,容易存在不同意见。本案中由乙代持贿赂款物的事实部分,除了甲已经实际支配使用的734万余元,还有未支配使用的542万余元,甲对该542万余元是否具有控制力、构成既遂还是未遂,主要有两种观点:一种观点认为,甲与乙之间已达成行受贿的合意且甲对乙具有利益上的制约,虽然甲没有对该542万余元形成物理上的控制或形式上的占有,但并不改变其对财物具有现实的控制力,也应认定为一种占有的形式,应当对该542万余元认定为犯罪既遂;另一种观点认为,对于受贿人实际使用的部分应认定为犯罪既遂,而未使用的部分则属于犯罪未遂,故对于542万余元钱款应认定为犯罪未遂。我们经研讨,同意第二种观点,理由如下。

首先,行贿人乙尚未向受贿人甲交付542万余元,截至案发,由于受贿人意志以外的原因,该542万余元始终由行贿人乙一方持有,既未交付受贿人甲,亦未转交给其指定的第三人,该542万余元仍存于乙的账户中,未受甲实际控制,财物的支配权和管理权未发生事实上的转移,甲对该542万余元不具备实际上的占有和控制。

其次,甲是否实际控制该542万余元,需要结合全案事实证据来研判。案发前,虽然行受贿双方已就收送财物达成合意,但甲之所以能够放心乙不会反悔,是基于其任B区城市资产经营公司董事长、总经理的身份,其职权能够制约乙,乙不敢不履行承诺。但在仅有乙承诺的情况下,承诺的兑现仍需依赖于乙的意志及客观实际,尚存较高的不确定性,如乙反悔、资金紧缺等情况可能造成无法兑现,因此,受贿人甲对行贿人乙代持的542万余元尚未达到实际控制的程度,不宜认定为既遂。

再次,甲未对542万余元钱款进行占有、使用、收益或处分,既未直接收取财物相应的孳息或予以处分、转赠他人等,也未要求行贿人乙代为办理上述事宜,即甲对该542万余元未获取任何实质性利益。

最后,根据刑法第二十三条规定,已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。本案中,甲、乙双方已就贿赂的内容和兑现方式等具体事项作出约定,只是由于案发而致使甲收受该542万余元没有得逞。因此,对此542万余元宜认定为犯罪未遂。

甲为丙谋取利益后,丙允诺以明显低价向甲出售一套商铺,后甲安排乙用代持的贿赂款为其购买,但因客观原因未能实现,属于犯罪预备还是犯罪未遂?

赵越:刑法第二十二条规定,为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。在一般情况下,由于预备犯仅仅处于犯罪的预备阶段,还没有着手实施犯罪,也没有造成实际的社会危害结果,其社会危害程度要低于既遂犯,因此,在对预备犯的处罚上可以轻于既遂犯,比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于预备犯情节显著轻微,危害不大的,则可以依据刑法的规定,免除处罚。根据刑法第二十三条规定,已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

着手是犯罪实行行为的起点,是犯罪预备和未遂的分界,精准认定犯罪行为的着手,对依法打击犯罪至关重要。所谓着手,是指行为人开始实施刑法分则规定的具体罪名客观方面行为,是将行为人的犯罪意图外在化的开始,一般有主客观两个方面的基本特征。一方面,行为人将主观上进行犯罪的意志通过一定行为表现了出来;另一方面,从客观上看,行为人开始实施符合具体犯罪构成要件的客观行为。对受贿犯罪而言,准确分析认定受贿犯罪的“着手”,要以该罪的“为他人谋取利益”和“收受他人财物”构成要件和保护法益为核心展开,全面把握受贿犯罪的构成要件,准确判断受贿人为行贿人谋利后是否着手实施收受财物行为。

本案中,我们主要从甲主观上是否已经与丙达成行受贿合意、客观上是否已经开始为丙谋取利益、准备低价收受商铺等多个方面,综合判断甲行为是否已经“着手”。2020年2月至2021年7月,甲接受丙的请托,利用职务上的便利帮助丙在开发某城市综合体项目中收购某国有企业持有的股权事项上谋取了利益,在此过程中,丙多次允诺送给甲好处费,甲均表示同意,双方达成行受贿合意,其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性和不可收买性;2022年春节后,丙明确向甲提出将已经租赁给某银行的商铺以明显低价向其出售,后经双方协商确定商铺购买价格为900万元,甲向丙表示后续将安排他人与其进行对接;此后,甲多次安排乙用代持的贿赂款为其购买商铺,并意图以他人名义购买商铺,说明甲已经着手实施以低于市场价购买商铺的收受行为;后因案发等客观原因,未能得逞。因此,从本起事实中犯罪行为的发展经过看,甲利用职务上的便利帮助丙谋取了利益,甲、丙双方具有明确的行受贿合意,且甲已经与丙商定了明显低于市场价的价格,安排乙开始实施收受行为,其行为符合受贿罪构成要件,侵害了受贿罪保护的法益,因此可以认定甲已着手实施犯罪,但因尚未购买、未实际占有该商铺,故应认定为受贿犯罪未遂。

有观点认为,甲收受了丁、戊贿赂各1万元,因没有达到3万元的受贿罪起刑点,不应计入其受贿数额。如何看待该观点?

徐闯:本案中,甲涉及多起受贿事实,有的行贿人贿送的金额达到了3万元的受贿罪起刑点,有的行贿人贿送的金额累计未达受贿罪起刑点,对于这些小额贿赂是否应计入甲的受贿数额容易存在不同认识。根据“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定,对多次受贿未经处理的,累计计算受贿数额。其中“未经处理”既包括达到定罪标准的未经处理,也包括未达到定罪标准的未经处理。如果行为人多次收受多人小额贿款,虽然每次均未达到受贿罪的追诉标准,但多次累计后达到定罪标准的,也应当依法定罪处罚。

本案中,甲共收受4人贿赂,其中,甲接受丁、戊请托,利用职务上的便利,为丁、戊在加快项目资金审批进度、赚取金融服务费上给予帮助,并收受丁、戊所送好处费各1万元,我们认为,这两笔数额均应计入甲的受贿数额。第一,甲存在利用职务上的便利为丁、戊谋利和收受财物的行为,且主观明知收受的财物是其职权和谋利行为的对价,符合受贿罪的构成要件。第二,受贿罪侵犯的法益是国家工作人员职务行为的廉洁性和不可收买性,受贿数额是受贿犯罪社会危害程度的重要判断因素,故收受财物的行为是否构成受贿罪,关键在于收受了多少财物,而不在于收受了多少人的财物。因此,国家工作人员收受行贿人财物价值3万元以上,可以是单笔数额,也可以是累计数额,既可以是收受一人财物的价值数额,也可以是收受多人财物的价值数额。因甲还收受乙、丙贿赂款物,总金额共计2000余万元,在认定受贿数额时,其收受丁、戊各1万元也应计入受贿数额。(中央纪委国家监委网站 程威)